【寻找档案里的初心④】老照片和旧文案里的“土改”记忆

一

“谁养活谁?请你想一想。”常德市档案馆里,一幅“土改”宣传画上的几个大字至今引人深思。画面的主人公是一位头戴草帽的农民大伯,他袒胸撸袖,目光充满仇视,手指贪图享乐的恶霸地主,远方一群贫雇农正面朝黄土背朝天,辛苦劳作着。

“土改”宣传画

与这幅宣传画一起在市档案馆珍藏至今的,还有另外5张“土改”老照片和2份“土改”旧文案。

透过老照片,时空穿梭至上世纪五十年代初——

老照片一:1950年12月农民斗地主的场景有些模糊,却真实再现了贫雇农推翻地主阶级、夺回土地和生产资料的信心与决心;

1950年12月,农民斗地主场景

老照片二:1951年11月,北京土改三团188人、七团122人来常德县戴家岗、十美堂参加土地改革工作,时任中央文化部副部长周扬在五殿山乡蹲点。合影中,一位身着粗布大衣的贫雇农与工作队看似不大协调,实则心往一处想,朝着同一个目标进发;

1951年11月,北京土改三团188人、七团122人来常德县戴家岗、十美堂参加土地改革工作。时任中央文化部副部长周扬(后排右四)在五殿山乡蹲点。

老照片三:1952年胡兆祥“土改”后分的房子。这是一幢在当时还算阔绰的木房,门口一把铁锹,门外堆满木柴。房子四周是白色粉笔宣传标语,“搞好生产,迎接高级化”几个大字是时代的映照。

1952年胡兆祥“土改”后分的房子

老照片四:1954年“土改”后分得的家具。一张精致的雕花床,床头一个三屉木柜,柜上整齐摆放着瓷瓶、瓷罐、瓷杯、铜镜等生活用品,另一边摆着一个颇为结实的婴儿摇窝。

1954年“土改”后分得的家具

老照片五:1954年“土改”后的一家人合影。爷孙三代11人一字排开,坐立大门前,缠白布头巾的爷爷,戴红领巾的小学生,穿花布衣的妇女,无不露出开心的笑容,画面温馨和谐。

1954年“土改”后的一家人合影

细读旧文案,土地改革的步骤方法清晰再现——

“宣传者必须具有高度热爱劳动人民,热烈拥护农民的土地的要求的立场,坚定地站在农民一面,并应深入地访问与体会农民历史上所受封建压迫与剥削的痛苦,丰富宣传者本身的知识,养成爱人民爱劳动的感情。”这是1950年9月22日《常德市土改宣传教育工作计划》的一段内容,该文案具体阐述了土地改革的意义与政策、宣传教育的内容及方法。

“土匪业已肃清,社会秩序基本安定。在剿匪、减租、反霸、防汛、生产等运动中,贫雇农已经有相当的阶级觉悟和土改要求,并且已组织团结起来,经过整理可以形成一支强大的队伍……”1950年9月30日《湖南省常德专区今冬明春土地改革实施计划草案》中,如此阐明土地改革县区应具备的条件。

土地改革是中国人民在中国共产党领导下,彻底铲除封建剥削制度的一场深刻的社会革命。能拥有自己的土地,这对于受尽阶级压迫的广大劳苦农民来说,是一件天大的喜事。

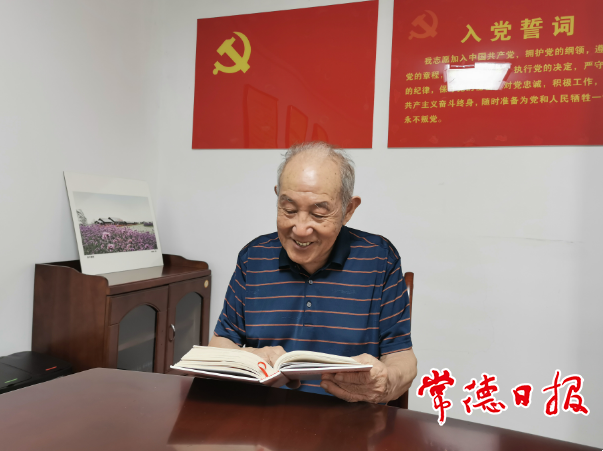

从老档案里,我们可以窥见,中共常德地委领导全区人民进行土地改革的一系列举措及成效。70多年前,“土改”运动是怎样在沅澧大地轰轰烈烈地进行?广大农民翻身做主人,又经过了怎样的心路历程?经过一翻寻找,我们找到了当年亲历常德“土改”的讲述人——87岁的常德市政协原主席王大元。

87岁的常德市政协原主席王大元回忆常德“土改”历史

二

“往事历历在目啊,历历在目!”翻看着我们手机里的这些老档案,这位精神矍铄的老人难掩激动心情,“常德刚解放,15岁的我就在临澧县第六区人民政府((下辖新安乡、团山乡)参加了工作。第二年就开始搞‘土改’,我是第一批‘土改’工作队的队员,后来又当了队长。”

王大元印象中的第一批“土改”,是在1950年10月。据史料记载,为了有领导、有计划、有秩序地完成土地改革,摸索实践经验,中共常德地委决定选择太浮山区作为常德地区土地改革的试点区,试点从1950年10月开始,至1951年2月底结束,历时4个月。

“我们六区有2个试点,区委书记和区长各负责一个点,由10来名南下干部带着刚参加工作不久的区干部开展工作。”王大元记得,他分在新安乡一个叫蓝田的小地方,搞了三、四个月的时间,第二年春天,又作为工作队队长带着四、五个队员去了有几百人口的金坑。

当时的“土改”运动全国上下一盘棋,分三步走:第一步访贫问苦扎根串联,筹建好乡、村农民协会,第二步发动贫雇农带领农民斗争地主、划分阶级,第三步搞好没收、征收和分配。

“我们进到村里的第一步就是找土改‘根子’,住到‘根子’家里去,同吃同住同劳动。”面对记者“什么是‘根子’?”的疑问,王大元呵呵一笑,“就是在旧社会最受压迫,苦大仇深又一贫如洗的贫雇农。发动他们吐苦水挖穷根,启发他们的阶级觉悟,让他们现身说法。”

王大元依稀记得,当时他就住一个姓黄的“根子”家里,“他大概30多岁,有老婆小孩,大字不识一个,家里穷得叮当响。我们经常彻夜长谈,聊金坑的情况,聊他对于‘土改’的看法。我能感觉到,当时的农民对共产党不了解,不太敢起来斗争。通过宣传和培养,他后来当了农会主席,带头清算地主的剥削账,工作做得很不错。”

为了不增加“根子”的负担,工作队在“根子”家吃一餐饭,就给一斤米,“我会写一个条子,盖上有自己名字的木戳印章,他可以凭条子去区政府领米。”

当时的环境并不太平,乡里还有零散土匪出没,王大元他们随身都带着长枪,还有身背单刀的民兵队长维护社会治安。工作队每天的工作都很忙碌,一边组织贫雇农学习《中华人民共和国土地改革法》,学习“依靠贫雇农,团结中农,中立富农,消灭地主阶级”的土改阶级路线,一边召开“根子”会、贫雇农会、全体农民会,向大家宣讲《中央人民政府关于划分农村阶级成份的决定》,帮助大家弄明白划阶级是划清敌我界限的重要阶级斗争。

在没收、征收和分配环节,对恶霸地主、不法地主,采取先查封没收,然后再分给一份。对一般地主,则在没收时先按应分数留一份。对富农,只是征收多余的土地。对富裕中农、小土地出租者、工商户一律给予保护。对贫雇农的分配,采取自报公议,做到“大公小不争”。在分配的顺序上,一般是先分土地,再分房屋、耕牛、农具和浮财。

“地主家的大房子可以分给好几户没有房子的贫雇农住,让地主呢,就试试住茅屋的滋味;没收的浮财,有雕花床、粮食、衣物等等,选个好天气召开分配大会,把东西都集中在乡政府的前坪,贴上写有姓名的红纸条,大声吆喝着分给有需要的农民。”王大元回忆,每个乡的分配大会都搞得极为热闹,妇女们都拿出最好的衣服,打扮得漂漂亮亮,大家喜笑颜开,高喊着“共产党万岁”的口号,是当时难得一见的喜庆场景。

“当时,北方部分地区存在‘和平分田’的思想,完全靠干部把土地平分给农民。南方地区则坚决避免了这一思想误区。发动农民搞‘土改’,是要让他们自己敢于站起来和封建思想作斗争,真正达到拥护党、跟党走、翻身作主的目的。”王大元认为,这样的土地改革才算真正赢得了民心。

常德地区在农村进行的土地改革运动,从试点到全面铺开分三期开展,一直持续到1952年4月,是全国“土改”搞得好的地区之一。

“有了土地,群众的生产热情也被点燃,当年的生产成果和生活水平明显好起来,大家认识到只要听共产党的话,跟共产党走,就能快点进入社会主义社会。”70年前的“土改”记忆清晰如昨,采访临了,王大元给我们总结了他作为亲历者所理解的土地改革运动的三个重大意义:它是一次对人民群众普遍的阶级教育运动,坚定了大家爱党、信党、跟党走的信心与决心;它培养了一大批农民积极分子和乡、村、组骨干和民兵,建立了新的基层政权;它使农业生产力获得了极大的解放,农民当家作主,真正实现了“住有所居,耕有其田”。